Si vous voulez savoir l'origine de cette expression, cliquez ici.

3D, le journal dominical de Stéphane Paoli du 11 décembre 2011 était consacré à l'archéologie transdisciplinaire et aux découvertes à Arles.

3D, le journal dominical de Stéphane Paoli du 11 décembre 2011 était consacré à l'archéologie transdisciplinaire et aux découvertes à Arles.

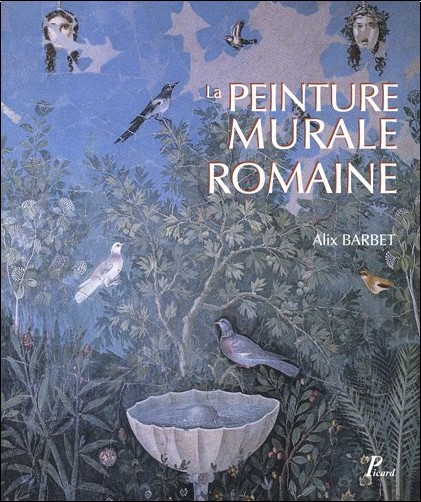

C'était un petit verger

C'était un petit verger

Les Vosges ne sont pas réputées pour leurs vestiges archéologiques romains, et pourtant...

Les Vosges ne sont pas réputées pour leurs vestiges archéologiques romains, et pourtant...

La ville de Bliesbruck, en Moselle, à proximité de la frontière allemande, comporte un parc archéologique important et riche.

La ville de Bliesbruck, en Moselle, à proximité de la frontière allemande, comporte un parc archéologique important et riche. L'émission de Matthieu Vidard consacrée aux sciences s'intéresse aujourd'hui lundi 21 novembre 2011 aux Gaulois.

L'émission de Matthieu Vidard consacrée aux sciences s'intéresse aujourd'hui lundi 21 novembre 2011 aux Gaulois. Concordance des temps, l'émission historique de France Culture, présentée par Jean-Noël Jeanneney, propose une émission en réécoute intitulée :

Concordance des temps, l'émission historique de France Culture, présentée par Jean-Noël Jeanneney, propose une émission en réécoute intitulée : Rom@ est un jeu en ligne, et une compétition internationale se joue au Cirque Maxime, opposant l'équipe italienne, menée par Delenda Kartago, et les Danois. Soudain, le virtuel semble devenir une réalité, passée depuis 2000 ans...

Rom@ est un jeu en ligne, et une compétition internationale se joue au Cirque Maxime, opposant l'équipe italienne, menée par Delenda Kartago, et les Danois. Soudain, le virtuel semble devenir une réalité, passée depuis 2000 ans...Côte à côte, les deux champions s'avancent au milieu de l'arène. Aussitôt plusieurs trappes habilement dissimulées dans le sable s'ouvrent tout autour d'eux, d'où bondissent des animaux sauvages fous de peur et de faim. Debout dans les gradins, des milliers de non-joueurs hurlent leur joie mauvaise quand Delenda Kartago transperce la poitrine de l'ours venu s'empêtrer dans son filet, après avoir occis en un temps record un lynx et une panthère, tandis que du côté danois Daniel, toujours moins habile en début de partie, n'avait pu qu'égorger un léopard. Soudain les podiums du Circus Maximus sont traversés par un arc électrique bleu outre-mer ; une brume jaunâtre et translucide environne les deux joueurs et leurs ordinateurs. Un taureau vient de surgir de l'une des deux grandes portes voûtées du cirque, et Delenda remarque aussitôt que quelque chose a changé. L'animal écumant semble doté d'une présence hors du commun. Quand son odeur musquée parvient à ses narines, tandis qu'une sueur noircie de poussière lui brûle les yeux, Delenda reste un instant stupéfait. Il a d'un geste machinal voulu pianoter sur son clavier pour s'avancer brusquement vers la bête, le trident levé, le filet en parade sur son flanc gauche ; mais le clavier a disparu, l'ordinateur avec lui, et l'estrade dressée sur le Circus Maximus, et la ville de Rome. Maintenant il sent sous ses pieds nus le sable brûlant du Colisée ; dans les gradins, le public trépigne et hurle de plus belle. Le taureau s'élance, si puissant qu'il fait trembler les planches du plateau sous le sable, mais Daniel a devancé son adversaire pour reprendre l'avantage, a couru vers la bête lancée avec l'insouciance du joueur exercé. Tout est allé très vite, brusquement le poignard a pesé de façon inhabituelle dans la main de l'assaillant, sa course s'est alentie dans le sable profond. Le taureau a pu embrocher Daniel par le ventre, sur l'une de ses cornes, le soulever, le lancer dans les airs derrière lui, comme un chiffon rougi. Il l'a frappé d'une ruade qui l'a fait voler cinq mètres de plus en arrière, avant qu'il ne retouche le sol. La bête fait volte-face pour le piétiner encore, mais Daniel est déjà mort, définitivement mort, sans le secours des trois vies prodiguées ordinairement par le programme de Rom@. Elle renifle un instant le cadavre, puis fait face à Delenda, se précipite sur lui. Il est tellement saisi qu'il n'esquive la charge qu'au dernier moment, et cette stratégie aberrante lui sauve la vie : l'animal emporté, pendant un instant, par l'élan de sa masse, freiné ensuite par l'effort immense qu'il produit afin de se retourner contre l'homme, se trouve presque immobile à ses côtés. Delenda n'a rien d'autre à faire que de plonger son trident dans le fanon de la bête, et de crever sa gorge épaisse ; un flot de sang jaillit, tandis que l'animal secoue la tête, l'air stupide, le trident échappe à la poigne de Delenda sous la violence du choc, sa jambe droite se couvre d'un sang écarlate, et dans les mouvements convulsifs de son agonie le taureau s'affale sur lui, donne encore dans le vide une ruade molle, le sang poisse maintenant la tunique de Delenda, ses cheveux noirs et courts, sa bouche. Il crache de dégoût, s'extirpe de ce piège gluant avec horreur, se relève tandis que la foule, sur les gradins et dans les tribunes, s'est mise à clamer son approbation admirative. Il se penche vers le cadavre encore parcouru de légers frémissements, en retire son arme, et la brandit en s'avançant vers les tribunes basses, comme tant de fois il a rêvé de le faire, dans sa chambre à coucher de l'appartement B-743 du Serpentone, oublieux de la laideur des lieux, ivre de sang et de triomphe.

À Rome, le vortex qui s'est formé à l'extrémité orientale du Circus Maximus balaye les podiums en direction du Tibre, puis s'immobilise devant le public effaré, vomit des équipages de chevaux écumants, attelés en trige, qui traversent l'esplanade pelée, la crinière constellée de perles, fou aillés par des auriges fébriles, casqués, qui, les rênes enroulées sur la taille, brandissent leur fouet, hurlent aux bêtes des menaces et des encouragements. Ils piétinent les jeunes gens sans paraître les voir. Tout leur être tendu vers l'extrémité du cirque où se joue l'arrivée, vers l'espoir éperdu de gagner pour toujours leur liberté, de quitter la tunique de l'esclave, de pouvoir ouvrir un commerce, de trouver à se marier. Plusieurs coursiers tombent, et leurs chars pirouettent au-dessus d'eux, écrasent d'autres spectateurs, d'un coup les mâchoires du temps se referment, les attelages s'évanouissent. Il ne reste sous le ciel de Rome que les morts et les agonisants ; sur le podium, où flotte l'odeur fade et chaude du sang, douze chaises vides, douze ordinateurs, douze écrans désormais inutiles.

Ensuite, ayant jeté sur le sable son trident et son filet, Delenda Kartago emprunte lentement le chemin de la sortie, portant le cadavre ensanglanté de Daniel, sous les acclamations de la foule, comme tant d'autres avant lui. Il avait descendu les degrés du tunnel menant au Ludus Magnus, sorte de stade miniature, à l'ouest du Colisée, où les gladiateurs s'entraînaient d'ordinaire, sous l’œil sévère des lanistes aboyant leurs conseils et leurs exhortations. L'endroit était désert.

Stéphane AUDEGUY, Rom@, Gallimard, 2011

Dans le chapitre intitulé "Collines", l'auteur évoque le destin des deux jumeaux.

Dans le chapitre intitulé "Collines", l'auteur évoque le destin des deux jumeaux.Les deux frères avaient quitté Albe la Longue. […] Des criminels bannis, des esclaves fugitifs, des commerçants ruinés s'étaient joints à eux, qui n'avaient rien à perdre que leurs chaînes, qu'un passé douloureux, que la vengeance d'un clan. Sans y penser, les deux frères étaient retournés là même où un berger les avait secrètement élevés. Mais il était trop tard : le vieux Faustulus était mort depuis longtemps, et sa femme l'avait suivi dans la tombe, tandis que leur souvenir même s'évaporait lentement dans la mémoire obtuse des paysans du coin. La région était inhospitalière et déserte. Des marais la rendaient insalubre, les ronces et les roseaux y prospéraient sans frein ; mais il y avait là l'un des rares points de passage sur le Tibre, à gué, à la hauteur d'une île, entre les terres des Étrusques et celles des Albains. Ils espéraient que les guerres ne dureraient pas toujours, que le commerce alors les favoriserait. En chemin, ils avaient établi des règles pour ce futur royaume prétendant échapper à toute fatalité : dans l'enceinte de la ville, la mort serait proscrite. Ils en traceraient le large contour avec un araire, selon un rite qu'ils veilleraient à faire connaître au nord et au sud, à l'est et à l'ouest : pour tirer l'araire, ils attelleraient une vache et un taureau, en prenant soin d'expliquer à tous la signification de leur geste ; la femelle à l'extérieur, pour annoncer la paix ; le mâle à l'intérieur, pour signifier la puissance qui ferait périr quiconque franchirait la muraille sans y être invité.

Cependant il leur faut un roi. Les deux frères conviennent qu'il ne peut y en avoir qu'un. Chacun se postera sur sa colline préférée. Romulus sur le Palatin, Remus sur l'Aventin ; et chacun de leurs compagnons d'aventure a choisi son champion. On se sépare le cœur léger, on rit et on plaisante. Il suffit d'attendre un signe indubitable du ciel et des dieux qui le hantent. Il n'a jamais fait aussi beau. Il semble que la nature elle-même retient son souffle : pas un nuage, aucun vent. Au-dessus de l'Aventin Remus voit s'avancer six vautours. Ce signe-là se comprend de soi-même : le vautour est le moins nuisible des animaux, qui ne touche à rien de ce que sèment, plantent ou élèvent les hommes ; qui ne blesse ni ne tue aucun être vivant; qui respecte ses semblables, ne mange jamais leurs cadavres, glisse au-dessus des choses. Remus sera roi. Il envoie un messager en informer Romulus, mais celui-ci revient promptement, ayant croisé à mi-chemin un héraut dépêché par Romulus, et qui proclame que tous ont vu planer, à la verticale du Palatin, un vol de douze vautours. L'entourage de Remus le presse de faire valoir l'antériorité de son présage sur le nombre des rapaces de son frère ; mais Remus refuse, et déclare aussitôt qu'il s'incline devant la volonté manifeste des dieux. C'est l'hiver et la nuit va tomber, peuplée de loups féroces. On attendra le lendemain pour aller s'agenouiller devant le premier roi de ce monde nouveau.

Le lendemain, Remus se met en marche en direction du Palatin. Il traverse les bois, seul, avant l'aube. Il veut être le premier à saluer son frère ; dans le jour naissant, il escalade la colline, gagne le campement de son frère, le réveille ; mais celui-ci le considère avec horreur et, se levant précipitamment, il court consulter la trace des pas de Remus, qui a froissé les herbes constellées de rosée. Remus, sans s'en apercevoir, a enjambé l'enceinte sacrée que toute la nuit Romulus a tracée, pour en faire la surprise à son frère et au monde. Ensuite ils ont bien cherché un moyen de corriger ce sacrilège, mais le mal est fait. Tous ceux qui s'éveillent maintenant détournent leurs regards des deux frères enlacés et en pleurs. Remus demande à se retirer dans une tente pour réfléchir à la conduite à adopter. Il s'y laisse tomber sur son épée, et Romulus ne peut que constater sa mort. Ce geste confirme Romulus dans un soupçon terrible : Remus aurait fait un meilleur roi que lui. N'a-t-il pas choisi de sacrifier jusqu'à sa vie pour respecter la destinée ?

Romulus lui offre des obsèques solennelles. Le bûcher brûle pendant trois jours. Il nomme le nouveau royaume d'après son frère. Ensuite il se met à régner. Il tâche de maintenir la mort en dehors de Rome, autant qu'il lui est possible, porte pour cela la guerre jusqu'aux confins du monde. Il crée un sanctuaire d'un genre nouveau, auquel il donne le nom du dieu Asile : désormais, quiconque viendra ici pourra jeter sur une pierre noire, au pied du Capitole, une poignée de sa terre natale et faire ainsi de Rome sa nouvelle métropole. Pour sa part, Romulus y a secrètement déposé, une nuit, les cendres de son frère ; sous les étoiles il s'est juré de faire de cette fosse le centre de son monde, le nombril de sa ville, l'ombilic de ses rêves. Personne d'autre, jamais, n'aura le droit d'être inhumé à Rome : on jettera les condamnés dehors, de la roche Tarpéienne ; ils s'écraseront au pied de la muraille, et les bêtes sauvages disposeront de leurs charognes. Et les rois eux-mêmes, on brûlera leur dépouille, et l'on dispersera leurs cendres, dans l'air indifférent du soir.

Stéphane AUDEGUY, Rom@, Gallimard, 2011

Un navire romain vieux de 2000 ans a été mis au jour, au milieu d'une plaine près du port antique de Rome, par des archéologues italiens.

Un navire romain vieux de 2000 ans a été mis au jour, au milieu d'une plaine près du port antique de Rome, par des archéologues italiens. C'est la ville de Rome qui parle en évoquant sa grandeur passée...

C'est la ville de Rome qui parle en évoquant sa grandeur passée...Sur le vieil Esquilin, l'immense Maison dorée de Néron dévore mes collines, et l'étendue de ses dépendances paraît former en moi une seconde Rome, avec ses champs de blé, ses vignobles, ses pâturages, ses forêts peuplées de troupeaux et d'animaux sauvages de toute espèce, ses pavillons de luxe. Sentant la fin de son règne venir, Néron est rentré précipitamment de Naples. Un moment il peut se croire invincible : il aperçoit, sur le chemin du retour, au flanc d'un monument, une sculpture qui représente un soldat gaulois, terrassé par un chevalier romain, traîné par les cheveux. Pourtant, au matin, il se rend compte que tous l'ont quitté, emportant de la vaisselle, des étoffes, des bijoux. L'empereur esseulé pleure en griffant sa tunique de ses longs ongles peints, au pied de sa propre statue. Puis il erre le long des péristyles sans fin désertés par la garde impériale et dans la salle des banquets, qui tourne sans relâche sur son axe comme une terre plate, sous la fresque voûtée du Zodiaque qui déroule l'écheveau maintenant monotone des jours et des nuits. Il s'allonge sur un lit moelleux, pour une dernière fois, et rêve qu'il s'empiffre, aux commandes des mouvements du monde. À l'aube, il doit s'enfuir, au son de verre brisé des chevaux des tueurs, sur les pavés de la via Nomentana, se réfugie chez un ancien esclave, trépigne, pleurniche, tempête, sanglote, demande qu'au moins on trouve pour sa tombe quelques morceaux de marbre, se lamente à l'idée de voir disparaître un artiste aussi admirable que lui ; et pour finir il doit se faire aider pour plonger dans sa gorge le poignard aiguisé d'une mort honorable. Bientôt, sur le sol craquelé du grand lac asséché de la Maison dorée, Vespasien, désireux de poser à l'ami du bon peuple, ordonnera la construction d'un grand amphithéâtre dont il ne verra jamais l'inauguration ; et les plafonds d'ivoire, les portiques nacrés et les colonnes d'or de la ville de Néron s'enfoncent dans l'oubli. Bientôt, les éléphants de l'armée d'Hadrien soulèvent la statue colossale de l'empereur déchu, la transportent devant le temple de la Ville, où l'on décide qu'elle représentera, désormais, Apollon. Quant au cadavre de Néron, on l'a brûlé.

Stéphane AUDEGUY, Rom@, Gallimard, 2011

L'Internaute Magazine nous propose une visite en images dans tout l'Empire romain.

L'Internaute Magazine nous propose une visite en images dans tout l'Empire romain.

Si les monuments publics de l’Empire romain, théâtres, amphithéâtres, thermes, temples, sont nombreux et souvent en bon état de conservation, les résidences privées, en dehors de celles retrouvées ensevelies par le Vésuve en l’an 79 en Campanie sont très rares, et jamais retrouvées ailleurs dans leur intégrité. Ces maisons et villas continuent à nous émerveiller par leur état de conservation.

Si les monuments publics de l’Empire romain, théâtres, amphithéâtres, thermes, temples, sont nombreux et souvent en bon état de conservation, les résidences privées, en dehors de celles retrouvées ensevelies par le Vésuve en l’an 79 en Campanie sont très rares, et jamais retrouvées ailleurs dans leur intégrité. Ces maisons et villas continuent à nous émerveiller par leur état de conservation.  Leurs infrastructures, l’eau courante, la distribution de la chaleur, le tout-à l’égout, l’intégration des espaces verts jusqu’aux formes des objets quotidiens, sont d’une modernité spectaculaire.

Leurs infrastructures, l’eau courante, la distribution de la chaleur, le tout-à l’égout, l’intégration des espaces verts jusqu’aux formes des objets quotidiens, sont d’une modernité spectaculaire.

Une domus pompeiana, une maison pompéienne, est évoquée dans ses pièces les plus célèbres et traditionnelles: l’atrium, le triclinium et la culina, le péristyle autour du jardin, le balneum, le venereum. Deux cents œuvres venant de Pompéi et d’autres sites vésuviens seront ainsi présentées.

site du musée Maillol et galerie d'images...

présentation sur Clio.fr

Alors qu’il est mourant, Virgile, le poète romain, revient en Italie à la suite de l’empereur Auguste. Il a en tête de détruire le manuscrit de l’Énéide avant de mourir. Auguste va le voir pour l’en dissuader.

Alors qu’il est mourant, Virgile, le poète romain, revient en Italie à la suite de l’empereur Auguste. Il a en tête de détruire le manuscrit de l’Énéide avant de mourir. Auguste va le voir pour l’en dissuader.« Il y a peu de choses qui puissent être aussi chères à ma mémoire. N’était-ce pas après mon retour d’Égypte que tu m’as présenté la première ébauche de l’épopée ?

- Tu l’as dit.

- Et au milieu du poème, en vérité au centre et au sommet, au milieu du bouclier divin dont tu as fait présent à Énée, tu as placé l’image de la bataille d’Actium.

- Oui, c’est bien ce que j’ai fait. Car la journée d’Actium était le triomphe de l’esprit romain et de sa morale sur les forces ténébreuses de l’Orient, la victoire sur le sombre secret qui avait presque failli s’emparer de Rome. C’était ta victoire, Auguste.

- Connais-tu le passage par cœur ?

- Comment le devrais-je ! Ma mémoire n’est pas à la hauteur de la tienne. » Hélas ! aucune illusion n’était possible ; les regards d’Auguste étaient dirigés vers le coffre au manuscrit, il les tenait fixés sur le coffre ; oh! il n’y avait pas à se faire d’illusions, il était venu lui enlever le poème.

Et Auguste en souriant se repaissait de son effroi.

« Comment, tu connais si peu ton propre ouvrage ?

- Je ne connais pas le passage.

- Alors, il me faut une seconde fois rassembler ma mémoire, j’espère que j’y parviendrai.

- J’en suis persuadé.

- Eh bien, nous allons voir. "Mais au milieu du bouclier se tient César Auguste, dirigeant la bataille navale des peuples italiques, qui…"

- Pardonne, ô César, ce n’est pas cela ; le vers commence par : "Les flottes armées d’airain".

- Les navires d’airain d’Agrippa ? » César était visiblement irrité. « Toujours est-il que la cuirasse était une bonne invention, elle était même dans une certaine mesure un coup de maître d’Agrippa, et il a décidé de la bataille… ainsi, ma mémoire a été défaillante ; maintenant, je me rappelle.

- Puisque tu formais le centre de la bataille et du bouclier, ta personne est également placée au milieu du vers ; il importait qu’il en fût ainsi.

- Lis-moi les vers. » [...]

Et les vers retentirent :

Voyez, au milieu, les flottes armées d’airain, la bataille d’Actium,

Tout Leucate bouillonnant des armements guerriers et les flots étincelant de reflets d’or.

D’un côté, César Auguste pousse au combat l’Italie,

Avec le Sénat et le peuple, les pénates et les grands dieux,

Il se dresse sur une haute poupe, et ses tempes heureuses

Lancent une double flamme ; l’astre paternel brille sur sa tête.

Non loin, Agrippa, secondé par les vents et les dieux,

Conduit de haut son escadre, le front resplendissant d’un fer insigne guerrier,

Une couronne navale ornée de rostres d’or.

De l’autre côté, avec ses forces barbares et ses armes disparates,

Antoine, revenu vainqueur des peuples de l’Aurore et des rivages de la mer Rouge,

Traîne à sa suite l’Égypte, les troupes de l’Orient, le fond de la Bactriane,

À ses côtes, horreur, son épouse égyptienne !

Hermann BROCH, La Mort de Virgile, 1945

(trad. Albert Kohn - André Bellessort pour le passage de l’Énéide)

Découvrez la visite virtuelle de cette exposition espagnole, modeste certes, mais qui donne un aperçu de la vie quotidienne des Romains.

Découvrez la visite virtuelle de cette exposition espagnole, modeste certes, mais qui donne un aperçu de la vie quotidienne des Romains.

Une découverte de cette villa, aux mosaïques magnifiques, en 3D et en visite virtuelle...

Une découverte de cette villa, aux mosaïques magnifiques, en 3D et en visite virtuelle...

Cette exposition au Musée de Lattes plonge les visiteurs dans l’univers des pratiques rituelles des populations celtiques, ibériques et grecques du bassin nord-occidental de la Méditerranée.

Cette exposition au Musée de Lattes plonge les visiteurs dans l’univers des pratiques rituelles des populations celtiques, ibériques et grecques du bassin nord-occidental de la Méditerranée.

Un des premiers romans d’adulte que j'ai lus est le Satiricon de Pétrone (lecteur : deuxième moitié XXe s. ap. J.-C., auteur : moitié du Ier ap. J.-C.), et j'ai été bien content d'apprendre que le premier roman occidental était celui-là. Un roman allègre. Moqueur. Et incomplet. On m'a expliqué que les livres antiques ne nous sont connus que par des recopiages faits dans des monastères au Moyen Âge. Il est d'ailleurs à porter au crédit des moines et de leur naïf amour de l'esprit qu'ils aient recopié, des vies durant, des livres d'une religion contraire à la leur et contenant parfois des choses bien osées. Parce que c'était l'heure des vêpres et que, courant vers le réfectoire en relevant sa soutane, le frère qui s'occupait de Pétrone a fait s'envoler des feuilles qui sont allées se mêler aux emballages de bouteilles de liqueur ou se greffer aux ailes d'un papillon ? en tout cas, le Satiricon nous est parvenu incomplet. La lecture de ses trous était fascinante. Moins que ce qui restait, mais parce que cela restait. Qu'y avait-il eu à la place de ce trou ? C 'est le moment où le lecteur est encore plus Sherlock Holmes que d'habitude. On dit : c'est en traversant les temps que le Satiricon s'est troué. Bien. Mais si je décide que c'est parce que Pétrone était un génie ? Qu'il a organisé lui-même ses trous ? La condescendance du présent envers le passé est risible, parfois. Vous savez qu'ils étaient aussi très intelligents ? Et je me suis dit : écrivons un roman avec des trous. Nos vies hâtives n'a pas été celui qui s'est le mieux vendu. Le lecteur fait des trous en sautant des passages.

Un des premiers romans d’adulte que j'ai lus est le Satiricon de Pétrone (lecteur : deuxième moitié XXe s. ap. J.-C., auteur : moitié du Ier ap. J.-C.), et j'ai été bien content d'apprendre que le premier roman occidental était celui-là. Un roman allègre. Moqueur. Et incomplet. On m'a expliqué que les livres antiques ne nous sont connus que par des recopiages faits dans des monastères au Moyen Âge. Il est d'ailleurs à porter au crédit des moines et de leur naïf amour de l'esprit qu'ils aient recopié, des vies durant, des livres d'une religion contraire à la leur et contenant parfois des choses bien osées. Parce que c'était l'heure des vêpres et que, courant vers le réfectoire en relevant sa soutane, le frère qui s'occupait de Pétrone a fait s'envoler des feuilles qui sont allées se mêler aux emballages de bouteilles de liqueur ou se greffer aux ailes d'un papillon ? en tout cas, le Satiricon nous est parvenu incomplet. La lecture de ses trous était fascinante. Moins que ce qui restait, mais parce que cela restait. Qu'y avait-il eu à la place de ce trou ? C 'est le moment où le lecteur est encore plus Sherlock Holmes que d'habitude. On dit : c'est en traversant les temps que le Satiricon s'est troué. Bien. Mais si je décide que c'est parce que Pétrone était un génie ? Qu'il a organisé lui-même ses trous ? La condescendance du présent envers le passé est risible, parfois. Vous savez qu'ils étaient aussi très intelligents ? Et je me suis dit : écrivons un roman avec des trous. Nos vies hâtives n'a pas été celui qui s'est le mieux vendu. Le lecteur fait des trous en sautant des passages. Après avoir livré ses innombrables trésors, une barge du 1er siècle immergée dans l'ancien port romain d'Arles, sur les berges du Rhône, va être relevée à partir de cet été, avant d'être restaurée puis exposée au public en 2013 au musée Arles antique.

Après avoir livré ses innombrables trésors, une barge du 1er siècle immergée dans l'ancien port romain d'Arles, sur les berges du Rhône, va être relevée à partir de cet été, avant d'être restaurée puis exposée au public en 2013 au musée Arles antique.

L'émission de Mathieu Vidard du mercredi 8 juin 2011 porte sur les peintures en archéologie.

L'émission de Mathieu Vidard du mercredi 8 juin 2011 porte sur les peintures en archéologie.

La nouvelle émission de Jean Lebrun fait suite à celle de Patrice Gélinet, parti au CSA.

La nouvelle émission de Jean Lebrun fait suite à celle de Patrice Gélinet, parti au CSA. Voici maintenant une visite inattendue pour Brutus, c’est son beau-frère Cassius, un homme énergique mais ambitieux et violent. Il s’avance et parle aussitôt, sans détours.

Voici maintenant une visite inattendue pour Brutus, c’est son beau-frère Cassius, un homme énergique mais ambitieux et violent. Il s’avance et parle aussitôt, sans détours.