Cet édifice de spectacle est exceptionnel à la fois par son plan — un hémicycle légèrement outrepassé — par sa taille et la qualité de sa construction, et enfin par son état de conservation.

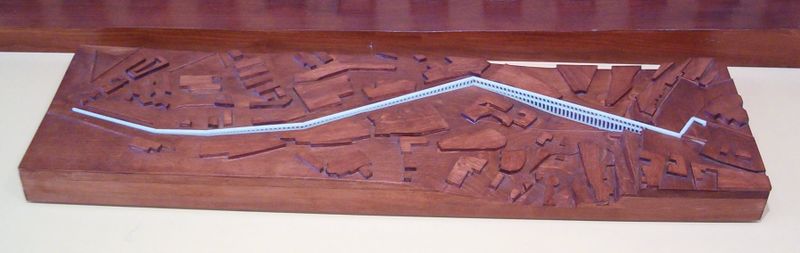

Le théâtre de Lillebonne est un édifice mixte caractéristique de la Gaule du Nord et du Centre. Sa structure architecturale combine des éléments spécifiques à deux types d'édifices.

L’arène de forme elliptique correspond à l'amphithéâtre construit au Ier siècle, et les gradins (« cavea ») en hémicycle édifiés au IIe siècle marquent la transformation du site en théâtre. L’étude des techniques de construction révèle la réalisation de travaux de rénovation, d’agrandissement et d’embellissement du théâtre à la fin du IIe siècle et au début du IIIe siècle, une époque correspondant à la prospérité de Juliobona.

L’arène de forme elliptique correspond à l'amphithéâtre construit au Ier siècle, et les gradins (« cavea ») en hémicycle édifiés au IIe siècle marquent la transformation du site en théâtre. L’étude des techniques de construction révèle la réalisation de travaux de rénovation, d’agrandissement et d’embellissement du théâtre à la fin du IIe siècle et au début du IIIe siècle, une époque correspondant à la prospérité de Juliobona.Au IIIe siècle, il est intégré dans un ensemble de fortifications, le castrum, quand les invasions barbares obligent la population à se réfugier dans l'édifice. Il a servi d’habitation dès l’Antiquité tardive et pendant le Moyen-Age puis fut abandonné et ses pierres réutilisées.

Redécouvert dès le XVIIIe siècle, il a été acheté au XIXe siècle par le département de Seine-Inférieure puis progressivement dégagé.

Sa plus grande longueur est d’environ 112 mètres.

Sa plus grande longueur est d’environ 112 mètres.Sa hauteur devait avoisiner les 19 mètres, soit 7 mètres de plus que ce qui est conservé. Il pouvait accueillir 10 000 spectateurs, venus de Juliobona mais aussi de toutes les campagnes environnantes, car les spectacles étaient un élément fédérateur pour les différents peuples gallo-romains.

De très nombreux éléments trouvés aux cours des fouilles successives montrent la qualité et la richesse de son décor : marbres, enduits peints, éléments lapidaires sculptés...

Actuellement, un programme de réhabilitation est en cours. Il prévoit d’étudier le monument par des fouilles archéologiques et de restaurer les parties les plus fragiles pour pouvoir à nouveau l’ouvrir au public.

Le Salon noir, émission de France Culture sur l'archéologie, excellente quoique assez pointue, propose une émission en réécoute consacrée à Alésia (nécessite Real Player) :

Le Salon noir, émission de France Culture sur l'archéologie, excellente quoique assez pointue, propose une émission en réécoute consacrée à Alésia (nécessite Real Player) :